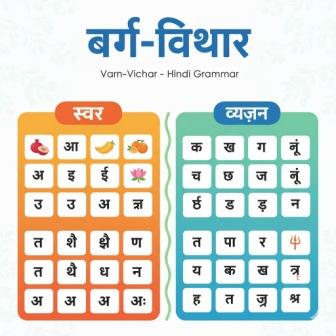

वर्ण-विचार व्याकरण का वह खंड है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि और वर्ण, के स्वरूप और वर्गीकरण का अध्ययन करता है। हिंदी की वैज्ञानिक लिपि देवनागरी इन्हीं वर्णों पर आधारित है।

1. वर्णमाला (The Alphabet)

वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा गया है: स्वर और व्यंजन।

A. स्वरों का विस्तृत वर्गीकरण (Classification of Vowels)

स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा (वायु) फेफड़ों से निकलकर बिना किसी रुकावट के सीधे मुख से बाहर आती है। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ)।

स्वरों को मुख्य रूप से तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है:

| वर्गीकरण का आधार | भेद | संख्या | उदाहरण |

| 1. उच्चारण में लगे समय/मात्रा के आधार पर | ह्रस्व स्वर (लघु): उच्चारण में कम समय (एक मात्रा) लगता है। | 4 | अ, इ, उ, ऋ |

| दीर्घ स्वर (गुरु): उच्चारण में दो गुना समय (दो मात्रा) लगता है। | 7 | आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ | |

| 2. जीभ के प्रयोग के आधार पर | अग्र स्वर: जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है। | इ, ई, ए, ऐ | |

| मध्य स्वर: जीभ का मध्य भाग (उदासीन)। | अ | ||

| पश्च स्वर: जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। | आ, उ, ऊ, ओ, औ | ||

| 3. मुख खुलने की स्थिति के आधार पर | विवृत (Open): मुख पूरा खुलता है। | आ | |

| अर्ध–विवृत (Half Open): मुख आधा खुलता है। | अ, ऐ, औ | ||

| अर्ध–संवृत (Half Closed): मुख आधा बंद रहता है। | ए, ओ | ||

| संवृत (Closed): मुख लगभग बंद रहता है। | इ, ई, उ, ऊ |

B. व्यंजनों का विस्तृत वर्गीकरण (Classification of Consonants)

व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग (जीभ, तालु, दाँत) से टकराकर या घर्षण करके बाहर आती है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा किसी स्वर की सहायता से ही संभव होता है। (जैसे: क् +अ = क)

व्यंजन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

| प्रकार | परिभाषा | संख्या | उदाहरण |

| 1. स्पर्श व्यंजन | उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ को स्पर्श करती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। | 25 | क-वर्ग क, ख, ग, घ, ङ से प-वर्ग प, फ, ब, भ, म तक। |

| 2. अंतःस्थ व्यंजन | ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। इनका उच्चारण मुख के अंदर ही सिमटा रहता है। | 4 | य, र, ल, व |

| 3. ऊष्म/संघर्षी व्यंजन | उच्चारण में एक प्रकार की रगड़ या घर्षण पैदा होता है, जिससे ऊष्मा (गर्मी) निकलती है। | 4 | श, ष, स, ह |

अतिरिक्त वर्गीकरण (घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर):

- घोषत्व (नाद): घोष (सघोष) (जिनके उच्चारण में कंपन हो: ग, घ, ङ, ज, झ…) और अघोष (कंपन न हो: क, ख, च, छ…।

- प्राणत्व (हवा की मात्रा): अल्पप्राण (कम हवा: क, ग, च, ज… और महाप्राण (अधिक हवा: ख, घ, छ, झ…।

2. अयोगवाह ध्वनियाँ (The Indispensables)

ये ध्वनियाँ न पूरी तरह स्वर होती हैं और न ही व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह (जो योग न होने पर भी साथ रहें) कहा जाता है। ये सदैव स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं।

| अयोगवाह | नाम | स्वरूप | उदाहरण |

| अं (ं) | अनुस्वार | यह स्वर के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगता है और इसका उच्चारण नाक से होता है। | संग, पंद्अं |

| अः (ः) | विसर्ग | यह दो बिंदुओं के रूप में लगता है और इसका उच्चारण ह के समान होता है। | पुनः, अतः |

3. आगत ध्वनियाँ (Foreign Sounds)

हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं (विशेषकर अंग्रेजी, फारसी, अरबी) से आई ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं।

A. ऑ (अर्धचंद्र बिन्दु) 🌙

- मूल: यह ध्वनि मुख्य रूप से अंग्रेजी से आए शब्दों में प्रयोग होती है।

- विशेषता: यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है।

- उदाहरण: डॉक्टर, कॉलेज, हॉल।

B. नुक्तायुक्त व्यंजन (नुक्ता) 🧮

- मूल: ये ध्वनियाँ फारसी/अरबी भाषा से आई हैं।

- विशेषता: ये क, ख, ग, ज, फ के नीचे एक बिंदु (नुक्ता) के रूप में लगते हैं।

- उदाहरण: ज़मीन, फ़कीर, काग़ज़। (आजकल ख और ग का प्रयोग कम हो गया है, मुख्य रूप से ज़ और फ़ का प्रयोग होता है।)

आप इन टॉपिक को भी देखे।

हिंदी व्याकरण को पूरा एक बार समझने के लिए क्लिक करे।