रस भारतीय काव्यशास्त्र का आधार स्तंभ है। इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा किसी नाटक को देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं।

परिभाषा: “विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी (संचारी) भावों के संयोग से स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होता है।”

यह रस ही साहित्य की आत्मा माना जाता है।

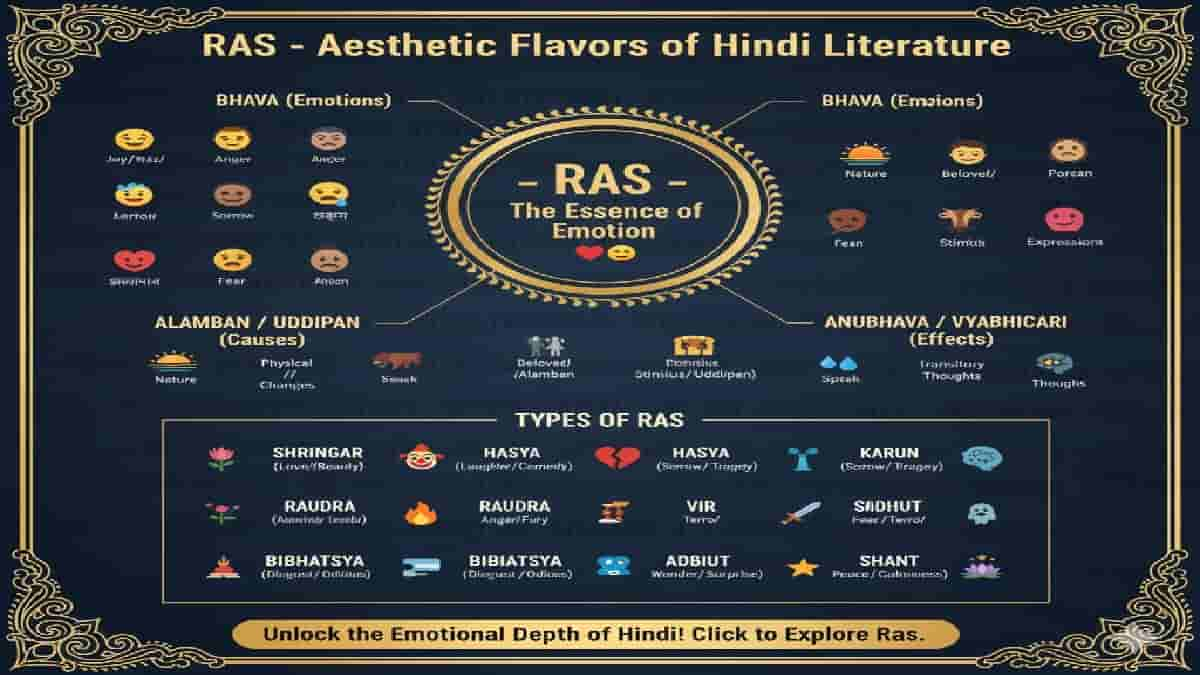

1. रस के प्रमुख अंग (Elements of Rasa)

रस की उत्पत्ति और उसकी पूर्णता चार प्रमुख तत्वों के संयोग पर निर्भर करती है:

| क्रम | अंग का नाम | अर्थ |

| 1. | स्थायी भाव (Dominant Emotion) | ये वे मूल भाव होते हैं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा सुप्त (dormant) अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये स्थायी होते हैं और अनुकूल परिस्थिति पाकर जागृत होते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। |

| 2. | विभाव (Determinants / Cause) | ये वे कारण, वस्तुएँ या परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव जागृत होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं: |

| (क) आलंबन विभाव | जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागता है (जैसे: नायक-नायिका)। | |

| (ख) उद्दीपन विभाव | जो स्थायी भावों को और अधिक तीव्र (उद्दीप्त) करते हैं (जैसे: सुंदर वातावरण, चाँदनी रात, नायिका की चेष्टाएँ)। | |

| 3. | अनुभाव (Consequents / Effect) | ये स्थायी भाव के जाग्रत होने के बाद आश्रय (जिसके मन में भाव जगा) के शरीर में होने वाली शारीरिक चेष्टाएँ या बाहरी क्रियाएँ होती हैं (जैसे: आँखों से आँसू आना, मुँह लाल होना, काँपना)। |

| 4. | संचारी या व्यभिचारी भाव (Transient Feelings) | ये वे भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ पानी के बुलबुलों की तरह आते-जाते रहते हैं। ये स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और तुरंत विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है (जैसे: चिंता, हर्ष, शंका, गर्व, निर्वेद)। |

2. स्थायी भाव और नवरस (The Nine Rasas)

मूल रूप से आठ रस माने जाते थे (भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार)। बाद में ‘शांत रस’ को जोड़कर नौ रस (नवरस) की मान्यता मिली। वर्तमान में दो और रस (भक्ति और वात्सल्य) को जोड़कर कुल ग्यारह रस माने जाते हैं, लेकिन “नवरस” ही प्रमुख हैं।

| क्रम | रस का नाम (Rasa) | स्थायी भाव (Dominant Emotion) | उदाहरण / अनुभूति |

| 1. | श्रृंगार रस | रति (प्रेम) | नायक-नायिका का प्रेम, सौंदर्य वर्णन। (दो प्रकार: संयोग और वियोग) |

| 2. | हास्य रस | हास (हँसी) | विचित्र वेशभूषा, हास्यास्पद बातें या चेष्टाएँ देखकर उत्पन्न हँसी। |

| 3. | करुण रस | शोक (दुःख) | प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश, हानि या वियोग से उत्पन्न गहरी वेदना। |

| 4. | रौद्र रस | क्रोध (Anger) | अपमान, विरोध या अन्याय के कारण उत्पन्न प्रचंड गुस्सा। |

| 5. | वीर रस | उत्साह (Enthusiasm) | दान, धर्म, दया, युद्ध या पराक्रम दिखाने के लिए हृदय में उत्पन्न जोश। |

| 6. | भयानक रस | भय (Fear) | भयानक वस्तु या परिस्थिति देखकर उत्पन्न डर। |

| 7. | वीभत्स रस | जुगुप्सा या घृणा | घिनौनी, अप्रिय, या रक्त-मांस से भरी वस्तुओं को देखकर उत्पन्न नफ़रत। |

| 8. | अद्भुत रस | विस्मय (आश्चर्य) | अलौकिक, अनहोनी या असाधारण वस्तु देखकर उत्पन्न अचरज। |

| 9. | शांत रस | निर्वेद या शम (वैराग्य) | संसार से विरक्ति, आत्मज्ञान या ईश्वर चिंतन से प्राप्त परम शांति। |

अतिरिक्त रस (आधुनिक काल में स्वीकृत)

| क्रम | रस का नाम | स्थायी भाव |

| 10. | वात्सल्य रस | वत्सलता (संतान के प्रति प्रेम) |

| 11. | भक्ति रस | भगवत्-विषयक रति (ईश्वर के प्रति प्रेम) |

स्थायी भाव (Sthayi Bhava): ये वे मूल भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा सुषुप्त (dormant) अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये किसी भी रस के आधार होते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ (जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव) मिलने पर ये स्थायी भाव ही रस के रूप में परिणत होते हैं।

संबंध: प्रत्येक रस की उत्पत्ति एक विशिष्ट स्थायी भाव से होती है। स्थायी भाव ही रस का मूल कारण है।

9️⃣ नवरस और उनके स्थायी भाव (उदाहरण सहित)

भारतीय काव्यशास्त्र में नौ प्रमुख रस (नवरस) माने गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. श्रृंगार रस (The Erotic Sentiment)

- स्थायी भाव: रति (प्रेम, स्नेह, आकर्षण)

- परिभाषा: नायक और नायिका के मन में एक-दूसरे के प्रति प्रेम या आकर्षण का भाव जब स्थायी रूप ले लेता है, तो यह श्रृंगार रस कहलाता है। इसे ‘रसराज’ भी कहते हैं।

- उदाहरण (संयोग श्रृंगार):

कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात।

भरे भौन में करत हैं नैनन्हू सों बात।

(अर्थ: नायक और नायिका भरे हुए घर में आँखों के इशारों से बात करते हैं, जिसमें प्रेम (रति) का भाव है।)

2. हास्य रस (The Comic Sentiment)

- स्थायी भाव: हास (हँसी)

- परिभाषा: विचित्र वेशभूषा, हास्यास्पद बातें, अनर्गल चेष्टाएँ या विकृत रूप देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाला आनंद।

- उदाहरण:

तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेमप्रताप,

साज मिले पंद्रह मिनट, घंटा भर आलाप।

(अर्थ: मंच पर देर तक केवल आलाप ही करते रहने से श्रोताओं में हास्य (हास) का भाव उत्पन्न हुआ।)

3. करुण रस (The Pathetic Sentiment)

- स्थायी भाव: शोक (दुःख, वेदना)

- परिभाषा: प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश, हानि, या हमेशा के लिए वियोग (वापस न मिलने) से हृदय में जो दुःख उत्पन्न होता है।

- उदाहरण:

मणि खोए भुजंग सी जननी,

फन पटक रही थी शीश।

अंधी आज बनाकर मुझको,

किया न्याय तुमने जगदीश।

(अर्थ: पुत्र (श्रवण कुमार) की मृत्यु पर माता का विलाप, जहाँ शोक की भावना अत्यंत तीव्र है।)

4. रौद्र रस (The Furious Sentiment)

- स्थायी भाव: क्रोध (गुस्सा, अमर्ष)

- परिभाषा: किसी के अपमान, अनादर, धर्म का विरोध या अन्यायी वचन सुनकर हृदय में उत्पन्न होने वाला प्रचंड गुस्सा।

- उदाहरण:

श्रीकृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे।

सब शोक अपना भूलकर, करतल युगल मलने लगे।

(अर्थ: श्रीकृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन के हृदय में क्रोध (रौद्र) का भाव जागा।)

5. वीर रस (The Heroic Sentiment)

- स्थायी भाव: उत्साह (जोश, उमंग)

- परिभाषा: धर्म, दया, दान या युद्ध जैसे कठिन और महान कार्यों को करने के लिए हृदय में उत्पन्न होने वाला जोश और उमंग।

- उदाहरण:

मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत जानो मुझे।

यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे।

(अर्थ: अभिमन्यु के कथन में उत्साह की प्रबलता है, जो युद्ध के लिए तैयार रहने का भाव दिखाता है।)

6. भयानक रस (The Terrible Sentiment)

- स्थायी भाव: भय (डर, त्रास)

- परिभाषा: किसी भयानक वस्तु, दृश्य, या परिस्थिति को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाली डर की भावना।

- उदाहरण:

एक ओर अजगरहिं लखि, एक ओर मृगराय।

विकल बटोही बीच ही, परयो मूरछा खाय।।

(अर्थ: यात्री (बटोही) एक ओर अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर डर (भय) से मूर्छित हो गया।)

7. वीभत्स रस (The Odious Sentiment)

- स्थायी भाव: जुगुप्सा (घृणा, नफ़रत, ग्लानि)

- परिभाषा: घिनौनी, अप्रिय, दूषित, या रक्त-मांस से भरी वस्तुओं को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाली घृणा की भावना।

- उदाहरण:

आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते।

शव जीभ खींचकर कौए, चुभला-चुभला कर खाते।

(अर्थ: शवों और रक्त-मांस के इस वर्णन से हृदय में घृणा (जुगुप्सा) का भाव उत्पन्न होता है।)

8. अद्भुत रस (The Wondrous Sentiment)

- स्थायी भाव: विस्मय (आश्चर्य, अचरज)

- परिभाषा: अलौकिक, अनहोनी, असाधारण या अकल्पनीय वस्तु/घटना को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य।

- उदाहरण:

देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया।

क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।

(अर्थ: बालक कृष्ण के मुख में यशोदा ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तो उन्हें विस्मय (आश्चर्य) हुआ।)

9. शांत रस (The Peaceful Sentiment)

- स्थायी भाव: निर्वेद (वैराग्य, शम, शांति)

- परिभाषा: संसार की नश्वरता, ईश्वर के सत्य रूप, या आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर मन में उत्पन्न होने वाली परम शांति, वैराग्य और विषयों के प्रति उदासीनता।

- उदाहरण:

अब लौं नसानी अब न नसैहौं।

राम-कृपा भव-निसि सिरानी, जागे फिर न डसैहौं।

(अर्थ: कवि तुलसीदास संसार के मोह को छोड़कर अब प्रभु की शरण में आने (निर्वेद) का भाव व्यक्त कर रहे हैं।)

10. वात्सल्य रस (The Parental/Filial Sentiment)

वात्सल्य रस को ‘दशम रस’ (दसवाँ रस) भी कहा जाता है।

📌 स्थायी भाव: वत्सलता या स्नेह

- परिभाषा: माता-पिता का अपनी संतान (बच्चों), छोटे भाई-बहनों, शिष्यों या किसी भी छोटे प्राणी के प्रति जो स्नेह, दुलार, ममता और प्रेम का भाव होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं।

- आश्रय: माता-पिता या स्नेह करने वाला व्यक्ति।

- आलंबन: संतान या छोटा बच्चा।

- उदाहरण:

किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत।

मनिमय कनक नंद कैं आँगन बिंब पकरिबैं धावत॥

कबहुँ निरखि हरि आपु छाहँ को, कर सौं पकरन चाहत।

(अर्थ: बालकृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और नंद बाबा के आँगन में अपनी परछाईं पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ माता यशोदा के मन में वत्सलता का भाव उमड़ रहा है।)

11. भक्ति रस (The Devotional Sentiment)

भक्ति रस को ‘ग्यारहवाँ रस’ कहा जाता है, जिसका मूल आधार ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है।

📌 स्थायी भाव: भगवत्–विषयक रति

- परिभाषा: ईश्वर, गुरु, या किसी आराध्य देव के प्रति जो अनन्य प्रेम, श्रद्धा, और समर्पण का भाव होता है, वह भक्ति रस कहलाता है। यह सांसारिक प्रेम (श्रृंगार रस की रति) से भिन्न है, क्योंकि यह अलौकिक होता है।

- आश्रय: भक्त या साधक।

- आलंबन: आराध्य देव (ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव आदि)।

- उदाहरण:

मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥

(अर्थ: मीराबाई का यह कथन श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भगवत्-विषयक रति और अनन्य भक्ति को दर्शाता है।)

⭐ वात्सल्य और भक्ति रस का महत्व

इन दोनों रसों को आधुनिक साहित्य में मान्यता इसलिए मिली, क्योंकि हिंदी के महान कवियों (जैसे सूरदास वात्सल्य रस के लिए, और मीराबाई, तुलसीदास भक्ति रस के लिए) ने इन भावों को इतनी गहराई और व्यापकता से व्यक्त किया कि उन्हें अलग से रस की श्रेणी देना आवश्यक हो गया।

विभाव (Vibhava): परिभाषा और प्रकार

विभाव उन कारणों, वस्तुओं या परिस्थितियों को कहते हैं जिनके कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव (जैसे: प्रेम, क्रोध, भय) जागृत होते हैं।

दूसरे शब्दों में, विभाव वे उत्पादक कारक (Determinants) हैं जो पाठक, दर्शक या आश्रय (जिसके मन में भाव जागता है) के मन में किसी भाव को जगाते हैं।

1. विभाव की परिभाषा

“स्थायी भावों को जागृत करने वाले और उन्हें अनुभव कराने वाले कारणों को विभाव कहते हैं।”

यह रस की उत्पत्ति का मूल कारण होता है।

2. विभाव के प्रकार (Types of Vibhava)

विभाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

(क) आलंबन विभाव (Alambana Vibhava)

- परिभाषा: जिसका सहारा (आलंबन) पाकर या जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं।

- उदाहरण: श्रृंगार रस में नायक और नायिका आलंबन होते हैं। यदि राम को देखकर सीता के मन में प्रेम (रति) का भाव जागता है, तो सीता के लिए राम आलंबन हैं।

- दो भेद:

- आश्रय: जिसके मन में भाव जागता है (जैसे: सीता)।

- विषय: जिसके प्रति भाव जागता है (जैसे: राम)।

(ख) उद्दीपन विभाव (Uddipana Vibhava)

- परिभाषा: जो वस्तुएँ या परिस्थितियाँ जागृत हुए स्थायी भावों को और अधिक तीव्र (उद्दीप्त) करती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं।

- उदाहरण: यदि प्रेम (रति) का भाव जागृत हो चुका है, तो उसे और बढ़ाने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाएँगे।

- जैसे: सुंदर और एकांत वातावरण, चाँदनी रात, कोयल की कूक, नायक या नायिका की मोहक चेष्टाएँ (मुस्कान, तिरछी निगाहें), मधुर संगीत आदि।

💡 उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण

मान लीजिए आप रात को किसी डरावनी जगह पर हैं और आपको भयानक रस की अनुभूति हो रही है:

| रस का अंग | स्थिति (डर लगना) |

| स्थायी भाव | भय (जो हृदय में सुषुप्त था) |

| आलंबन विभाव | भूत या राक्षस (जिसको देखकर डर जागा) |

| उद्दीपन विभाव | भयानक आवाज़ें, अँधेरा, हवा में पेड़ों का हिलना, सन्नाटा (जो डर को और बढ़ा रहे हैं) |

| अनुभाव | काँपना, पसीना आना (डर के कारण शरीर में हुई क्रियाएँ) |

1. अनुभाव (Anubhava)

अनुभाव शब्द ‘अनु’ (पीछे) और ‘भाव’ (होना) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो भाव के बाद उत्पन्न हो।

📌 अनुभाव की परिभाषा

- परिभाषा: स्थायी भाव के जागृत हो जाने के बाद, आश्रय (जिसके मन में भाव जागा है) के द्वारा की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएँ या बाह्य क्रियाएँ अनुभाव कहलाती हैं।

- ये वे क्रियाएँ हैं जो दर्शकों या पाठकों को बताती हैं कि आश्रय के मन में कौन सा भाव (जैसे प्रेम, क्रोध, भय) उत्पन्न हुआ है।

✨ अनुभाव के प्रकार

अनुभाव मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं:

- कायिक (शारीरिक) अनुभाव: जान-बूझकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाएँ (जैसे: क्रोध में मुट्ठी भींचना, प्रेम में मुस्कराना, तलवार चलाना)।

- वाचिक अनुभाव: भाव के कारण बोले जाने वाले शब्द (जैसे: प्रेम में मीठी बातें करना, क्रोध में गालियाँ देना, डर में चिल्लाना)।

- आहार्य अनुभाव: वेशभूषा या कृत्रिम रचना द्वारा भाव प्रदर्शन (जैसे: नाटक में राजा या भिखारी का वेश धारण करना)।

- सात्त्विक अनुभाव: ये वे शारीरिक चेष्टाएँ हैं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, जिन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता। इन्हें ‘सत्त्व’ (आंतरिक शक्ति) से उत्पन्न माना जाता है। इनकी संख्या आठ है:

| सात्त्विक अनुभाव | अर्थ (अनुभूति) |

| स्तंभ | जड़वत् हो जाना (Motionless) |

| स्वेद | पसीना आना (Sweating) |

| रोमांच | रोंगटे खड़े होना (Goosebumps) |

| स्वरभंग | आवाज़ का रुकना या टूटना |

| वेपथु | काँपना (Trembling) |

| वैवर्ण्य | चेहरे का रंग उड़ जाना (Paleness) |

| अश्रु | आँसू आना (Tears) |

| प्रलय | चेतना शून्य हो जाना (Fainting) |

2. संचारी या व्यभिचारी भाव (Sanchari/Vyabhichari Bhava)

📌 संचारी भाव की परिभाषा

- परिभाषा: ये वे भाव होते हैं जो स्थायी भाव के साथ-साथ कुछ समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके तुरंत विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पानी में बुलबुले उठते और तुरंत फूट जाते हैं।

- ये एक रस से दूसरे रस में संचरण करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी या व्यभिचारी (निश्चित न रहने वाला) भाव कहते हैं।

- इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है।

✨ कुछ प्रमुख संचारी भाव

ये भाव किसी भी स्थायी भाव के साथ जुड़कर उसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं:

| संचारी भाव | भाव का अर्थ (उदाहरण) |

| हर्ष | खुशी |

| विषाद | दुःख, उदासी |

| चिंता | सोच, फिक्र |

| शंका | संदेह |

| गर्व | अभिमान |

| दैन्य | हीनता, गरीबी |

| मति | बुद्धि, ज्ञान |

| स्मृति | याद आना |

| निद्रा | सोना |

| मरण | मृत्यु की इच्छा |

💡 संचारी भाव का उदाहरण

यदि श्रृंगार रस (स्थायी भाव: रति) की बात करें, तो नायक-नायिका के मिलन के समय हर्ष, उत्सुकता, स्मृति (पिछली मुलाकातों की) जैसे संचारी भाव आते-जाते रहते हैं।

💡 रस सूत्र में इनका स्थान

भरत मुनि का रस सूत्र है:

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः

(विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।)

इस प्रकार, विभाव कारण, अनुभाव कार्य, और संचारी भाव सहायक बनकर स्थायी भाव को पूर्ण रस का रूप देते हैं।

आप इन टॉपिक को भी देखे।

हिंदी व्याकरण को पूरा एक बार समझने के लिए क्लिक करे।

समास (Compound) की संपूर्ण जानकारी

उपसर्ग और प्रत्यय (Prefix and Suffix)

विकारी शब्द -संज्ञा , सर्वनाम , विशेषण , क्रिया।

अविकारी शब्द -क्रिया विशेषण ,संबंधबोधक,समुच्चयबोधक ,विस्मयादिबोधक,निपात।