उच्चारण स्थान वह जगह है जहाँ से फेफड़ों से निकली हुई वायु मुख विवर (Mouth Cavity) में बाधित होकर वर्णों का रूप लेती है। हिन्दी वर्णमाला के वर्णों को मुख्यतः इन स्थानों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

| क्रम | उच्चारण स्थान (Place of Articulation) | वर्ण समूह (Varna Group) | उदाहरण (Examples) |

| 1 | कंठ्य (Kanthya) – गला/कंठ | क वर्ग (क, ख, ग, घ, ङ) और स्वर अ, आ | कमल, घर |

| 2 | तालव्य (Talavya) – तालु (Hard Palate) | च वर्ग (च, छ, ज, झ, ञ) और स्वर इ, ई | चम्मच, झरना |

| 3 | मूर्धन्य (Murdhanya) – मूर्धा (Roof of the mouth) | ट वर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) और स्वर ऋ | टमाटर, ढक्कन |

| 4 | दंत्य (Dantya) – दाँत (Teeth) | त वर्ग (त, थ, द, ध, न) | तलवार, दरवाजा |

| 5 | ओष्ठ्य (Osthya) – होंठ (Lips) | प वर्ग (प, फ, ब, भ, म) और स्वर उ, ऊ | पतंग, मछली |

| 6 | नासिक्य (Nasikya) – नाक/नासा छिद्र | प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण (ङ, ञ, ण, न, म) | रङ्ग, समय |

| 7 | कंठ–तालव्य | स्वर ए, ऐ | ऐनक |

| 8 | कंठ–ओष्ठ्य | स्वर ओ, औ | ओस |

अल्पप्राण और महाप्राण (Alpaprana and Mahaprana)

इनका वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु (श्वास) की मात्रा के आधार पर किया जाता है।

| विशेषता | अल्पप्राण (Alpaprana – Less Breath) | महाप्राण (Mahaprana – More Breath) |

| परिभाषा | जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास (हवा) निकलती है। इन्हें बोलते समय ‘ह’ जैसी ध्वनि नहीं आती। | जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास (हवा) निकलती है। इन्हें बोलते समय ‘ह’ जैसी ध्वनि मिली होती है। |

| वर्गों में स्थान | प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण (1, 3, 5) | प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण (2, 4) |

| उदाहरण | क, ग, ङ (क वर्ग से), च, ज, ञ (च वर्ग से) | ख, घ (क वर्ग से), छ, झ (च वर्ग से) |

| अन्य वर्ण | सभी स्वर, अंतःस्थ व्यंजन (य, र, ल, व) | ऊष्म व्यंजन (श, ष, स, ह) |

घोष और अघोष (Ghosha and Aghosha)

इनका वर्गीकरण स्वर तंत्रियों में कंपन (Vibration) के आधार पर किया जाता है।

| विशेषता | घोष / सघोष (Ghosha / Saghosa – Voiced) | अघोष (Aghosa – Unvoiced) |

| परिभाषा | जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन (Vibration) होता है। | जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, केवल श्वास का उपयोग होता है। |

| वर्गों में स्थान | प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ण (3, 4, 5) | प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण (1, 2) |

| उदाहरण | ग, घ, ङ (क वर्ग से), ज, झ, ञ (च वर्ग से) | क, ख (क वर्ग से), च, छ (च वर्ग से) |

| अन्य वर्ण | सभी स्वर, अंतःस्थ व्यंजन (य, र, ल, व), और ह | ऊष्म व्यंजन (श, ष, स) |

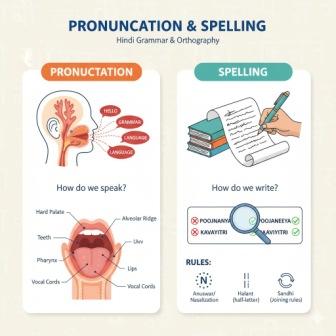

शुद्ध वर्तनी (Spelling) के नियम

शुद्ध वर्तनी का अर्थ है शब्दों को मानक (Standard) और सही रूप में लिखना। कुछ मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

क. अनुस्वार (ं) और अनुनासिक (ँ) के नियम:

- अनुस्वार (ं): इसका प्रयोग पंचमाक्षर (ङ, ञ, ण, न, म) के स्थान पर किया जाता है।

- नियम: यदि अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का व्यंजन आता है, तो अनुस्वार उसी वर्ग के पंचमाक्षर (आधा अक्षर) में बदल जाता है, जिसे अब सुविधा के लिए केवल बिंदु (ं) के रूप में लिखा जाता है।

- उदाहरण: पञ्चम → पञ्चम (पंचम), सन्द → संद (संद)

- अनुनासिक (ँ): इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। यह तब लगता है जब ध्वनि नाक और मुँह दोनों से निकलती है।

- उदाहरण: कँगाल, चाँद, आँख।

- ध्यान दें: यदि शिरोरेखा (ऊपर की रेखा) के ऊपर कोई मात्रा लगी हो (जैसे: ए, ऐ, ओ, औ), तो अनुनासिक के स्थान पर भी केवल अनुस्वार (ं) का प्रयोग किया जाता है।

- उदाहरण: नहीं (सही, नहिँ नहीं), मैं (सही, मैँ नहीं)

ख. हलंत (्) का प्रयोग:

- व्यंजन को स्वर रहित (आधा) लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे: जगत् (जगत), विद्वान् (विद्वान)।

- जहाँ व्यंजन को आधे रूप में लिखा जा सकता है (जैसे: क् → क), वहाँ इसका प्रयोग न करें।

ग. संधि और समास के नियम:

- संधि या समास के नियमों से बने शब्दों में अक्सर गलतियाँ होती हैं।

- उदाहरण: पुनरावलोकन (पुनर + अवलोकन नहीं, पुनर् + अवलोकन → पुनरावलोकन)।

घ. ‘ई‘ और ‘इ‘ (‘ी‘ और ‘ि‘) का प्रयोग:

- तत्सम (संस्कृत के) शब्दों में अक्सर ‘इ’ के स्थान पर ‘ई’ या ‘ई’ के स्थान पर ‘इ’ की गलती होती है।

- उदाहरण: कवियित्री (कवयित्री), परीक्षा (परिक्षा नहीं)।

ये हिन्दी व्याकरण के मूलभूत सिद्धांत हैं जो आपको शुद्ध उच्चारण और वर्तनी में मदद करेंगे।

आप इन टॉपिक को भी देखे।

हिंदी व्याकरण को पूरा एक बार समझने के लिए क्लिक करे।

वाच्य (Voice) की संपूर्ण जानकारी