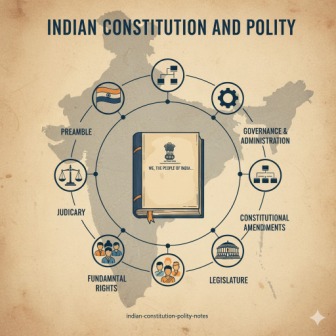

भारतीय संविधान:

भारतीय संविधान (Indian Constitution) देश का सर्वोच्च कानून है, जो सरकार की संरचना, शक्तियाँ और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है। यह किसी भी state exam ,सिविल सेवा, SSC, या बैंकिंग परीक्षा की रीढ़ (backbone) है।

1. संविधान की पृष्ठभूमि और निर्माण (Background and Making)

इस भाग में निर्माण प्रक्रिया और प्रमुख समितियाँ शामिल हैं।

- संविधान सभा (Constituent Assembly): इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के तहत किया गया था।

- पहली बैठक: 9 दिसंबर 1946 को।

- अस्थायी अध्यक्ष: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।

- स्थायी अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर 1946)।

- उद्देश्य संकल्प (Objective Resolution): इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का आधार बना।

- संविधान का जनक: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, जो प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे।

- समय: संविधान बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे।

- अंगीकार और लागू होना:

- अंगीकार (Adopted): 26 नवंबर 1949 (इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है)।

- लागू (Enforced): 26 जनवरी 1950 (गणतंत्र दिवस)।

2. संविधान के मुख्य स्रोत (Major Sources of the Constitution)

भारतीय संविधान कई देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों से प्रेरित है।

| देश का नाम | ग्रहण किए गए प्रावधान (Provisions Adopted) |

| ब्रिटेन | संसदीय प्रणाली (Parliamentary System), एकल नागरिकता (Single Citizenship), विधि का शासन (Rule of Law), द्विसदनीय व्यवस्था। |

| संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | मौलिक अधिकार (Fundamental Rights), न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), राष्ट्रपति पर महाभियोग। |

| आयरलैंड | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP), राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। |

| कनाडा | सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था (Federal System with Strong Centre), अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। |

| ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची (Concurrent List), व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा। |

| जर्मनी (वीमर) | आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। |

3. संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद (Major Parts and Articles)

परीक्षाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण खंड हैं।

| भाग (Part) | विषय-वस्तु (Subject Matter) | अनुच्छेद (Articles) | महत्वपूर्ण तथ्य |

| भाग III | मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) | 12 से 35 | इन्हें US संविधान से लिया गया है। |

| भाग IV | राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) | 36 से 51 | इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। ये गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) हैं। |

| भाग IV-A | मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) | 51A | 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। |

| भाग V | संघ सरकार (The Union) | 52 से 151 | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (लोकसभा, राज्यसभा), सर्वोच्च न्यायालय। |

| भाग VI | राज्य सरकारें (The States) | 152 से 237 | राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। |

| भाग XV | निर्वाचन (Elections) | 324 से 329 | निर्वाचन आयोग। |

| भाग XVIII | आपातकालीन प्रावधान (Emergency) | 352 से 360 | राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल। |

4. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights – F.R.)

ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं।

| मौलिक अधिकार | अनुच्छेद | संक्षिप्त व्याख्या |

| समानता का अधिकार | 14 से 18 | कानून के समक्ष समानता (Art 14), अस्पृश्यता का अंत (Art 17)। |

| स्वतंत्रता का अधिकार | 19 से 22 | छह प्रकार की स्वतंत्रताएँ (भाषण, अभिव्यक्ति आदि- Art 19)। |

| शोषण के विरुद्ध अधिकार | 23 से 24 | मानव तस्करी और बाल श्रम निषेध (Art 24)। |

| धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार | 25 से 28 | धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। |

| संवैधानिक उपचारों का अधिकार | अनुच्छेद 32 | इसे डॉ. अम्बेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा। इसके तहत रिट (Writs) जारी किए जाते हैं (जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश)। |

5. महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Must-Know Important Articles)

| अनुच्छेद (Article) | विषय-वस्तु (Subject Matter) |

| Art 52 | भारत का एक राष्ट्रपति होगा। |

| Art 76 | भारत का महान्यायवादी (Attorney General)। |

| Art 108 | संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting)। |

| Art 110 | धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा। |

| Art 148 | भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)। |

| Art 312 | अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)। |

| Art 368 | संविधान संशोधन की प्रक्रिया (दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित)। |

6. संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)

परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन:

- 42वाँ संशोधन (1976 – ‘मिनी संविधान’):

- प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) और अखंडता (Integrity)।

- मौलिक कर्तव्य जोड़े गए (भाग IV-A)।

- 44वाँ संशोधन (1978): संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया।

- 61वाँ संशोधन (1989): मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

- 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992): क्रमशः पंचायती राज (भाग IX) और नगर पालिकाओं (भाग IX-A) को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

- 101वाँ संशोधन (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।

आप नीचे दिए गए बिंदुओं को अपने पिछले पोस्ट के भाग IV-A के तहत शामिल कर सकते हैं:

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties – भाग IV-A)

मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व (moral obligations) होते हैं। यह संविधान में बाद में जोड़े गए थे, और ये गैर–न्यायोचित (Non-justiciable) हैं, यानी इनका उल्लंघन करने पर नागरिक को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

| तथ्य (Fact) | विवरण (Detail) |

| स्रोत और भाग | सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित हैं और इन्हें संविधान के भाग IV-A में रखा गया है। |

| समिति | स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिशों पर जोड़े गए। |

| संशोधन | 42वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। |

| वर्तमान संख्या | वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। |

| 11वाँ कर्तव्य | 86वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। |

11 मौलिक कर्तव्यों की सूची (List of 11 Fundamental Duties)

छात्रों को सभी 11 कर्तव्यों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके मुख्य विषय को समझना ज़रूरी है:

- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।

- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।

- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।

- देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व (भाईचारे) की भावना का निर्माण करना और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।

- हमारी समन्वित संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना।

- प्राकृतिक पर्यावरण (वन, झील, नदी और वन्य जीव) की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।

- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊँचाई के नए स्तरों को छू सके।

- 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया: छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

भारत के राष्ट्रपति (President of India)

राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख (Head of the Republic) और संघ की कार्यकारी शक्ति (Executive Power of the Union) के मुखिया होते हैं।

1. चुनाव और योग्यता (Election and Qualification)

- अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

- योग्यता (Qualification):

- वह भारत का नागरिक हो।

- उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।

- वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

- वह संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।

- चुनाव: राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है।

- शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।

- सभी राज्यों और दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

- चुनाव की विधि: आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा।

2. पदावधि और महाभियोग (Term and Impeachment)

- पदावधि (Term): पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक।

- महाभियोग (Impeachment – अनुच्छेद 61): राष्ट्रपति को संविधान के अतिलंघन (Violation) के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

- महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है।

- इसे सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो–तिहाई बहुमत से पारित करना आवश्यक है।

3. शक्तियाँ (Powers)

- कार्यकारी शक्तियाँ: प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति।

- विधायी शक्तियाँ:

- वह संसद के सत्रों को आहूत (Summon) और सत्रावसान (Prorogue) कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 123: संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।

- क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power – अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति किसी भी सजा को क्षमा, निलंबित या कम कर सकते हैं, विशेषकर मृत्युदंड (Death Sentence) को।

🏛️ संसद (Parliament – भाग V)

संसद भारत सरकार का विधायी अंग (Legislative Organ) है, जो देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है।

1. संरचना (Composition – अनुच्छेद 79)

संसद के तीन अभिन्न अंग हैं:

- राष्ट्रपति (President)

- राज्यसभा (Council of States) – उच्च सदन (Upper House)

- लोकसभा (House of the People) – निम्न सदन (Lower House)

2. लोकसभा (Lower House)

- सदस्यों की अधिकतम संख्या: वर्तमान में 550 (530 राज्यों से + 20 केंद्र शासित प्रदेशों से)। (एंग्लो-इंडियन सदस्यों का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है)।

- पदावधि: पाँच वर्ष। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग (dissolve) की जा सकती है।

- अध्यक्षता: अध्यक्ष (Speaker) द्वारा।

- विशिष्ट शक्ति: धन विधेयक (Money Bill – अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

3. राज्यसभा (Upper House)

- सदस्यों की अधिकतम संख्या: 250 (238 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।

- पदावधि: यह एक स्थायी सदन (Permanent House) है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है और प्रत्येक दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

- अध्यक्षता: उपराष्ट्रपति (Vice-President) (पदेन सभापति) द्वारा।

- विशिष्ट शक्ति:

- अनुच्छेद 249: राज्य सूची (State List) के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना।

- अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) का सृजन करना।

4. संयुक्त बैठक (Joint Sitting – अनुच्छेद 108)

- किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध (Deadlock) होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

- इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) करते हैं।

न्यायपालिका (The Judiciary)

भारत की न्यायपालिका एक एकीकृत (Integrated) और स्वतंत्र (Independent) प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है।

1. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court – भाग V)

सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, और यह संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) भी है।

- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।

- न्यायाधीशों की संख्या: इसमें एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं (कुल 34)।

- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- योग्यता:

- वह भारत का नागरिक हो।

- वह कम से कम पाँच वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या

- वह कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता (Advocate) रहा हो, या

- वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रख्यात विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

- निष्कासन (Removal): न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (Special Majority) से पारित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्तियाँ

- मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction – अनुच्छेद 131): केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा।

- रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction – अनुच्छेद 32): मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) के लिए पाँच प्रकार की रिट (Writs) जारी करना (जैसे habeas corpus, mandamus, certiorari)।

- अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction): संवैधानिक, सिविल और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना।

- परामर्शी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction – अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं।

- न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review – अनुच्छेद 13): संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति।

- अभिलेख न्यायालय (Court of Record – अनुच्छेद 129): सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों (subordinate courts) के लिए बाध्यकारी होते हैं।

2. उच्च न्यायालय (High Courts – भाग VI)

राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएँ।

- अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान।

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा CJI और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है।

- रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226): उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है (यह सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से व्यापक है)।

3. अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts – भाग VI)

- ये जिला और स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं। इनमें जिला न्यायालय (District Courts), सत्र न्यायालय (Sessions Courts) और मुंसिफ कोर्ट शामिल हैं।

भारतीय राजव्यवस्था:

राजव्यवस्था (Indian Polity) का अर्थ है भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संविधान का गतिशील अध्ययन। यह विषय न केवल संवैधानिक अनुच्छेदों को याद करने पर, बल्कि शासन (Governance), प्रशासनिक संरचना, और मौलिक सिद्धांतों को समझने पर आधारित है।

1. राजव्यवस्था का ‘कोर’ (Core of Polity)

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए इन तीन स्तंभों पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए:

A. संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

प्रस्तावना संविधान का सार है। इसके मुख्य शब्दों के अर्थ को समझना आवश्यक है:

- संप्रभु (Sovereign): भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है।

- समाजवादी (Socialist): (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) इसका उद्देश्य धन और आय की असमानता को कम करना है।

- धर्मनिरपेक्ष (Secular): (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देता है।

- लोकतांत्रिक (Democratic): सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है।

- गणराज्य (Republic): देश का मुखिया (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत (hereditary) नहीं।

B. नागरिकता (Citizenship – भाग II)

- अनुच्छेद 5-11: नागरिकता से संबंधित है।

- एकल नागरिकता (Single Citizenship): यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में केवल केंद्र की नागरिकता है, राज्यों की नहीं।

- नागरिकता अधिनियम, 1955: नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके (जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र समावेशन) और समाप्त होने के तीन तरीके (त्याग, समाप्ति, वंचित किया जाना)।

2. मौलिक अधिकार, DPSP और कर्तव्य

यह राजव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और स्थिर खंड है।

| विषय | भाग | अनुच्छेद | मुख्य उद्देश्य |

| मौलिक अधिकार (FR) | III | 12-35 | नागरिकों को राजनीतिक न्याय (Political Justice) देना। न्यायोचित (Justiciable) हैं। |

| राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) | IV | 36-51 | राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय (Socio-Economic Justice) के लिए निर्देश देना। गैर–न्यायोचित (Non-justiciable) हैं। |

| मौलिक कर्तव्य (FD) | IV-A | 51-A | नागरिकों के नैतिक दायित्वों को निर्धारित करना। |

- सबसे महत्वपूर्ण F.R.: अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताएँ), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)।

- DPSP वर्गीकरण: गांधीवादी, समाजवादी, और उदार बौद्धिक (Liberal-Intellectual) सिद्धांतों के आधार पर DPSP का विभाजन समझना।

3. संघ और राज्य सरकार (Union & State Governments)

A. कार्यपालिका (Executive)

| पद | केंद्र (Union – भाग V) | राज्य (State – भाग VI) | महत्वपूर्ण तथ्य |

| प्रमुख | राष्ट्रपति (Article 52) | राज्यपाल (Article 153) | राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल राज्य का। |

| वास्तविक प्रमुख | प्रधानमंत्री (Article 74) | मुख्यमंत्री (Article 163) | वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ इनमें निहित होती हैं। |

| समूह | मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) | मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) | सामूहिक रूप से लोकसभा/विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। |

B. विधायिका (Legislature)

| सदन | केंद्र (संसद) | राज्य (विधानमंडल) |

| उच्च सदन | राज्यसभा (Council of States) | विधान परिषद (Legislative Council) (केवल कुछ राज्यों में) |

| निम्न सदन | लोकसभा (House of the People) | विधानसभा (Legislative Assembly) |

| अध्यक्ष | लोकसभा: स्पीकर; राज्यसभा: उपराष्ट्रपति | विधानसभा: अध्यक्ष; विधान परिषद: सभापति |

- महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ: विधेयक (Bill) के प्रकार (साधारण, धन, वित्त, संविधान संशोधन) और उनके पारित होने की प्रक्रिया।

4. प्रमुख संवैधानिक निकाय (Key Constitutional Bodies)

इन निकायों का उल्लेख सीधे संविधान में है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।

| निकाय का नाम | अनुच्छेद | नियुक्ति/कार्य |

| भारत का निर्वाचन आयोग | 324 | संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। |

| नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) | 148 | केंद्र और राज्य के खातों का लेखा-परीक्षण (Audit) करना। ‘लोक–वित्त का संरक्षक’। |

| संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) | 315 | अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएँ आयोजित करना। |

| वित्त आयोग (Finance Commission) | 280 | केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करना। |

5. शासन (Governance) और प्रशासन (Administration)

यह खंड आजकल UPSC और राज्य PCS परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है।

- केंद्र–राज्य संबंध (Centre-State Relations): विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का अध्ययन (सातवीं अनुसूची, आपातकालीन प्रावधान)।

- पंचायती राज और नगर पालिकाएँ (Panchayats & Municipalities): 73वें (ग्रामीण) और 74वें (शहरी) संशोधन (भाग IX और IX-A)।

- आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions – भाग XVIII):

- अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल): युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह।

- अनुच्छेद 356 (राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन): राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन

इन संशोधनों को विशेष रूप से उनकी ऐतिहासिक और वैधानिक महत्ता के कारण चुना गया है।

| संशोधन संख्या | वर्ष | मुख्य प्रावधान (Most Important Provision) | परीक्षा के लिए महत्व |

| 1वाँ | 1951 | नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) को जोड़ा गया। भू-सुधार (Land Reforms) से संबंधित। | सबसे पहला संशोधन, अनुसूची से जुड़ा। |

| 7वाँ | 1956 | भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ‘राज्यों के चार वर्गों’ को समाप्त किया गया। | राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) की सिफारिशों पर। |

| 24वाँ | 1971 | संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति दी गई। | केशवानंद भारती मामले की पृष्ठभूमि से जुड़ा। |

| 42वाँ | 1976 | ‘मिनी–संविधान’। प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए (भाग IV-A)। | सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संशोधन। |

| 44वाँ | 1978 | संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के आंतरिक कारणों में ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द जोड़ा गया। | जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संशोधन के प्रावधानों को पलटने के लिए लाया गया। |

| 52वाँ | 1985 | दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल–बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) से संबंधित है। | भारतीय राजनीति में दल-बदल को नियंत्रित करने के लिए। |

| 61वाँ | 1989 | मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। | युवा मतदाताओं से संबंधित। |

| 73वाँ | 1992 | पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया (भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई)। | विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) का आधार। |

| 74वाँ | 1992 | नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकाय) को संवैधानिक दर्जा दिया गया (भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई)। | शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित। |

| 86वाँ | 2002 | शिक्षा का अधिकार (Right to Education) को मौलिक अधिकार बनाया गया (अनुच्छेद 21A)। 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। | शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए महत्वपूर्ण। |

| 91वाँ | 2003 | मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) का आकार लोकसभा/विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया। | प्रशासन में दक्षता लाने के लिए। |

| 101वाँ | 2016 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया। | भारत की कराधान प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार। |

| 102वाँ | 2018 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। | पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। |

| 103वाँ | 2019 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान। | आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण से संबंधित। |

| 104वाँ | 2020 | लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल (2030 तक) के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो–इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किया गया। | हालिया और वर्तमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा। |

आप इन टॉपिक को भी देखे।